“الأمير الأحمر”: الإصلاح الانتقائي.. حرية للآخرين بقدر ما لا تمسني

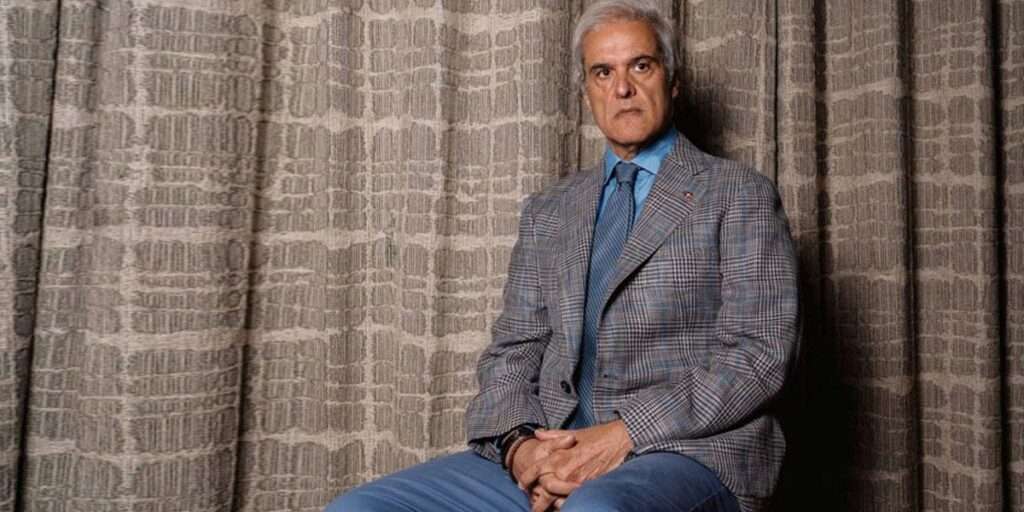

ها هو “الأمير الأحمر”، كما تُحْلُو تسميته لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، يطل في كل محفل بثوب المثقف الليبرالي المتشبِّع بالفكر الغربي، والمدافع عن حرية التعبير والفكر النقدي. في حواراته مع جامعة هارفارد ومعهد “ويذرهد”، أعلن أنه درس تاريخ العالم والحضارات، وأن تجاربه تنسجم مع الأخلاق الإسلامية التي غُرِست في نفسه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تشرَّب الفكر الغربي والتعليم الليبرالي الذي يُشدد على الفكر النقدي. غير أن هذا الخطاب الليبرالي لم يُترجَم على أرض الواقع، إذ تبيَّن أن الحرية عنده مشروطة ومحدودة، وأنها تتحول إلى تهمة بـ”المساس بالشرف” حين يُوجَّه النقد إلى شخصه. هذا التناقض بين الشعارات المعلنة والممارسات العملية هو ما يُسميه الجابري “مفارقة الخطاب العربي المعاصر”، حيث يتحدث المثقفون عن العقلانية والحرية لكنهم في الواقع يمارسون أشكالاً من السلفية الفكرية الرافضة للنقد الذاتي.

يُصر “المواطن” على أن دراسته في الغرب علمته الفكر النقدي، غير أن سلوكه يكشف أنه لا يقبل النقد إذا وُجِّه إليه. فهو يدعو الآخرين إلى الانفتاح والمراجعة، بينما يضع نفسه خارج هذه القاعدة. والإصلاح الحقيقي يبدأ من الذات، لكنه اختار أن يستثني نفسه من هذه القاعدة، الأمر الذي يُضعف جدية دعواته الإصلاحية. وقد انتقد الباحث محمد الكنبوري هذا الأمر بشدة، معتبراً أن “المثقف الليبرالي المزعوم” لم يتحلَّ بجرأة الباحث الحر لكي يقوم بنقد ذاتي، بل فضَّل لعب دور الضحية، وساهم ـ بحسبه ـ في كبح مسار الإصلاح الديمقراطي عبر ممارسات أفرغت خطابه من الاتساق.

وقد شدد مولاي هشام مراراً على أن حرية التعبير ينبغي أن تُمارَس في إطار المسؤولية والابتعاد عن التشهير، لكنه لم يتردد في مهاجمة النظام الملكي ذاته في حوار مع صحيفة الكونفيدنثيال الإسبانية، معتبراً أن “الأجهزة الأمنية تتعمد صناعة آلية ومنهجية للسيطرة على الناس، تعتمد على منظومة كاملة من المراقبة، والتلاعب القضائي، والخنق الاقتصادي”، بل واتهمها بأنها “تتدخل في الحياة الخاصة لبعض المغاربة، وتلفق فضائح جنسية، وتمارس الابتزاز وتشويه السمعة”. هذا النقد الجريء للمؤسسات لم يرافقه استعداد لتقبُّل أي نقد شخصي موجَّه إليه، وهو ما يضع خطابه الإصلاحي في موضع تناقض صارخ يصعب تبريره.

ولجأ بعد ذلك إلى القضاء لحماية صورته من النقد، بدلاً من أن يفتح باب النقاش أو الرد العلني. وهنا يحق لنا أن نتساءل: إذا كان ديمقراطياً كما يدَّعي، فلماذا يرفض النقد؟ ولماذا لم يناقش أو يُصدر بياناً يوضح موقفه، عوضاً عن أن يجرَّ ناشطاً مدنياً إلى المحكمة؟ هذه التساؤلات وحدها كفيلة بكشف الفجوة بين مبادئه المعلنة وممارساته الواقعية.

ولا تقتصر المفارقة على الأمير مولاي هشام وحده، بل تشمل أيضاً النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي ارتبط اسمه طويلاً بالدفاع عن حرية التعبير في قضايا حساسة، منها قضية لشكر. يومها دافع عن حقها في التعبير حتى في مواجهة ما اعتُبر “إساءة للذات الإلهية”. لكنه في هذه القضية اختار أن يترافع ضد ناشط مدني، ما اعتبره كثيرون تراجعاً عن مبدأ الدفاع المطلق عن الحرية. موقف كهذا يضع مسيرته الحقوقية أمام سؤال كبير حول الاتساق بين الشعارات والممارسة.

أما “صاحب الخطاب”، فقد زاد من حجم المفارقات حين جعل القضاء وسيلة للدفاع عن شرفه، في الوقت الذي اتهم فيه المؤسسات نفسها باستغلال القضاء للتلاعب والابتزاز. وهنا يطرح السؤال: إذا كان يحق له استعمال القضاء لحماية صورته، فلماذا يرفض أن تمارس المؤسسات الحق نفسه؟ هذه الازدواجية تعكس غياب الاتساق بين القول والفعل، وتؤكد أن خطابه الإصلاحي لم يتحرر بعد من بُنى التفكير التقليدية.

ما يتبدى في النهاية هو أن من يرفع شعار الحرية لا يلتزم به إلا حين يكون في صالحه، وأن النقد يصبح مقبولاً فقط عندما يُوجَّه إلى الآخرين. وبين الخطاب البراق والواقع المتناقض، يتضح أن الحرية الحقيقية لا يمكن أن تكون انتقائية أو مشروطة، وإنما شاملة ومتساوية. من دون ذلك، يظل أي مشروع إصلاحي مجرد شعارات لامعة بلا مضمون، وأحلاماً معلقة في شبكة تناقضاتها الداخلية.

وحين يرفع المثقف شعار الحرية، ثم يرفض أن يُوجَّه إليه النقد، يصبح الخطاب مجرد قناع يُخفي تناقضاً صارخاً. فمن يهاجم المؤسسات ويتهمها بالتلاعب والابتزاز، هو نفسه الذي يحتمي بالقضاء عند أول انتقاد. وهكذا تتحول الحرية إلى انتقائية مزدوجة الوجه، لتسقط الدعوة إلى الإصلاح عند أول اختبار عملي.

بل إن المشهد يأخذ طابعاً ساخراً: “صاحب الخطاب” الذي يتهم السلطة بالمراقبة والابتزاز، ينهار أمام نقد شخصي بسيط فيلوذ بالمحاكم. حرية الآخرين عنده بلا سقف، أما حريته فهي “خط أحمر”. وهكذا يُباع شعار الإصلاح في سوق السياسة كسلعة مزدوجة الوجه: بريق للاستهلاك، وظل كثيف يبتلع المعنى.

تعليقات